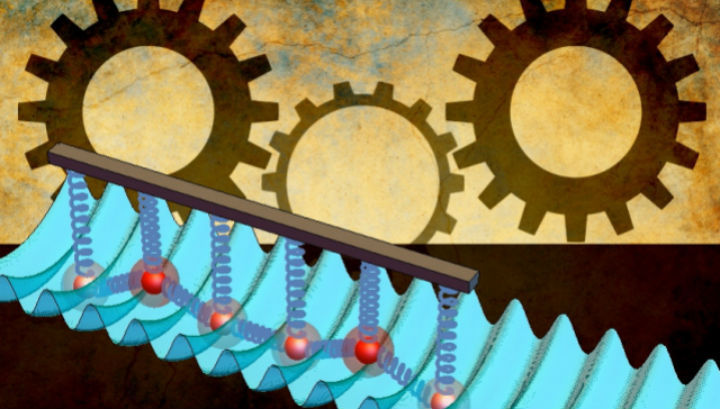

Новый эксперимент демонстрирует возможность скольжения двух поверхностей относительно друг друга практически без трения скольжения

(иллюстрация Christine Daniloff/MIT).

5 июня 2015 Ася Горина

Физики долгое время изучают удивительный феномен сверхгладкости поверхностей (superlubricity) — явление, при котором поверхности могут скользить друг по другу почти без трения скольжения. Понимание природы этого явления позволит строить агрегаты, которые не теряют энергии при соприкосновении различных её частей, что привело бы к настоящей революции инженерии.

Команда учёных из Массачусетского технологического института под руководством Владана Вулетича (Vladan Vuletić) провела эксперимент, в ходе которого смоделировала трение поверхностей, "спустившись" до масштаба отдельных атомов. Для этого были использованы ионы в вакуумной ловушке.

|

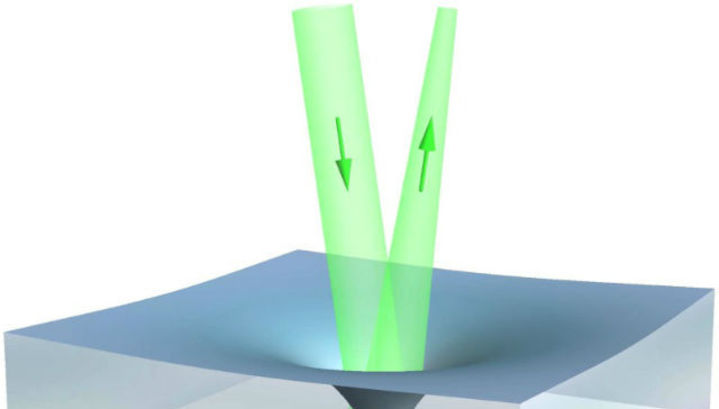

Когда свет падает на поверхность жидкости, часть света отражается, а оставшийся пучок проходит внутрь среды. Новый эксперимент показал, что поверхность жидкости может изгибаться вовнутрь, а значит, свет толкает среду, в соответствии с теорией Абрахама

(иллюстрация Zhang, et al.).

4 июня 2015 Ася Горина

Международная команда физиков из Университета Гуанчжоу в Китае и Института Вейцмана в Израиле, работающая во главе с Ульфом Леонхардтом (Ulf Leonhardt) впервые продемонстрировала толкающее давление света на жидкость. Результаты исследования и выводы из своей работы учёные изложили в статье, опубликованной в издании New Journal of Physics.

Дискуссия о природе давления или, как его ещё называют физики, импульса света, восходит к 1908 году. Тогда знаменитый немецкий учёный Герман Минковский выдвинул гипотезу о том, что свет воздействует на жидкости, такие как масло или вода, притягивая их на себя. Однако в 1909 году физикМакс Абрахам (Max Abraham) опроверг эту гипотезу и теоретически доказал, что свет оказывает толкающее давление на жидкости.

|

Экспериментальная батарея из волокон наноцеллюлозы не теряет своих свойств при сжатии

(фото Max Hamedi, Wallenberg Wood Science Center).

2 июня 2015 Иван Загорский

Испокон веков человек использует дерево для строительства домов и кораблей, изготовления инструментов и мебели, а также в качестве топлива. После того, как в 1838 году французский химик Ансельм Пайен первым изучил свойства целлюлозы, древесина стала важным сырьём для производства бумаги, пластмасс и других промышленных продуктов.

В двадцать первом веке деревообработка ворвалась в сегмент нанотехнологий, после того как было освоено получение целлюлозы в виде наноразмерных кристаллов, трубок и нитей. Такая наноцеллюлоза (nanocellulose), сочетающая в себе лёгкость и прочность, может быть использована для получения поглощающих нефть губок, биоразлагаемых компьютерных чипов и даже бронежилетов.

| |