Переглядів:

602

|

Додав:

звезда

|

Дата:

28.06.2014

|

|

Міністерством освіти і науки розроблені рекомендації щодо навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів та структури 2014/2015 навчального року.

В освітньому відомстві наголошують, що відповідно до законодавства, структуру навчального року мають встановлювати загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з місцевими органами управління освітою.

У наступному навчальному році міністерство рекомендує організувати навчальні заняття за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня до 26 грудня, ІІ семестр – з 12 січня до 29 травня.

Осінні канікули рекомендовано провести з 27 жовтня до 2 листопада, зимові - з 29 грудня до 11 січня, весняні - з 23 до 29 березня.

Навчальний рік випускників початкової, основної та старшої школи буде завершено проведенням державної підсумкової атестації.

Шкільні іспити учнів 4-х класів відбудуться у вигляді підсумкових контрольних робіт з 12 до 21 травня з трьох предметів: читання, української мови та математики.

Державна підсумкова атестація дев’ятикласників відбудеться у період з 1 до 8 червня. Випускники шкіл складуть шкільні іспити з 22 до 28 травня.

|

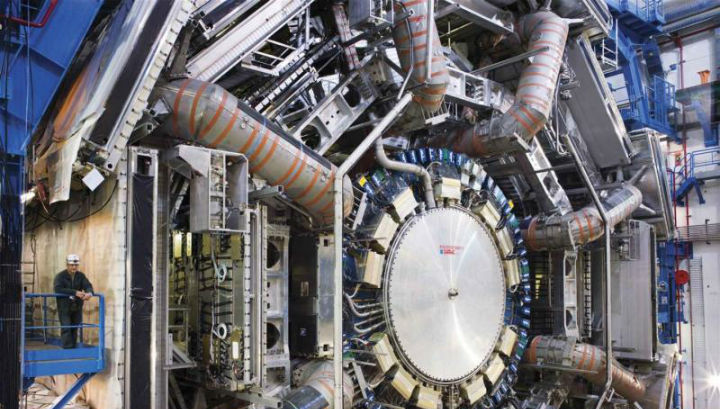

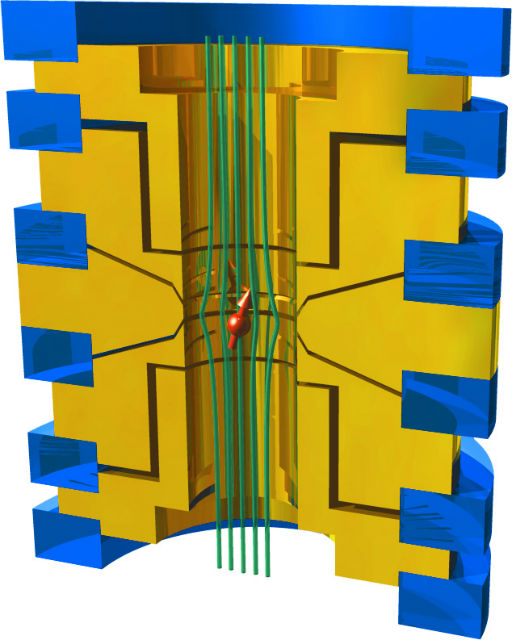

Эксперимент проводился при помощи детектора ATLAS (фото Maximilien Brice/CERN).

ВЕСТИ. Ru: Наука.

Физики из университета Цюриха, которые проводили эксперимент по изучению бозона Хиггса в ЦЕРНе, сообщают о новых результатах своего исследования. Частица, обнаруженная в 2012 году, действительно распадается на фермионы — частицы с полуцелым спином, составляющие материю. То есть распад происходит согласно расчётам Стандартной модели. Результаты эксперимента описаны в отчётной статье, которая была опубликована в журнале Nature Physics.

Доказательства прямого распада бозона Хиггса были получены с окончанием эксперимента на Большом адронном коллайдере ЦЕРНа. Физики напоминают, что ранее "частицу бога" можно было обнаружить лишь по её распаду на другие бозоны, также обладающие целым спином и являющиеся переносчиками взаимодействий.

"Новые данные являются важным шагом на пути к пониманию природы бозона Хиггса. Теперь мы знаем, что эта частица распадается как на бозоны, так и на фермионы, что позволяет исключить некоторые гипотезы, утверждавшие, что бозон Хиггса не имеет парных фермионов", — поясняет соавтор исследования Винченцо Кьокья (Vincenzo Chiochia) из университета Цюриха.

|

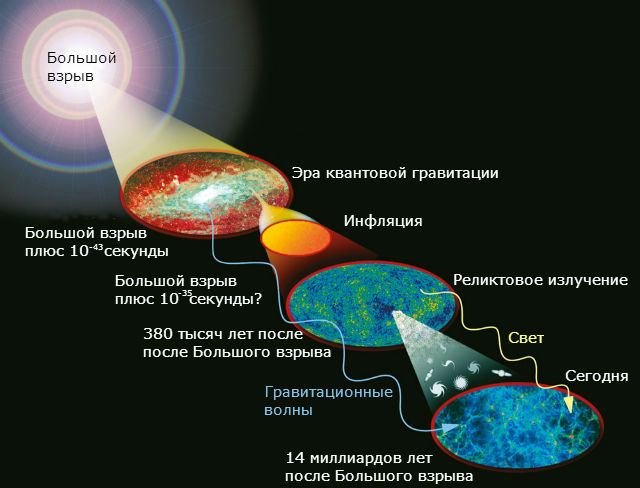

За 13 с лишним миллиардов лет Вселенная изменилась до неузнаваемости. Учёные продолжают заполнять белые пятна в её истории(иллюстрация NASA/перевод Вести.Наука). За 13 с лишним миллиардов лет Вселенная изменилась до неузнаваемости. Учёные продолжают заполнять белые пятна в её истории(иллюстрация NASA/перевод Вести.Наука).

ВЕСТИ. Ru: Наука.

Астрономы, судя по всему, наконец-то зафиксировали слабые свидетельства Большого взрыва и последующего быстрого расширения Вселенной. Открытие подтверждает одни космологические модели и отвергает другие, а также, в случае подтверждения, может претендовать на Нобелевскую премию. Вчера в научном журнале вышла рецензированная статья физиков. Но обо всё по порядку.

Почему был выбран Южный полюс?

Исследование проводилось при помощи двух радиотелескопов, расположенных на Южном полюсе Земли, на станции Амундсена-Скотта. Такое расположение диктуется сразу несколькими причинами. Во-первых, ночь здесь длится по полгода. Во-вторых, воздух Южного полюса гораздо холоднее (в среднем -60 °C) и чище, менее влажный, а значит, наблюдать за космосом гораздо проще. Возмущения и вода в атмосфере не вносят в собираемые данные сумятицу, а в нынешнем случае это было очень важно, так как гравитационные волны, за которыми собственно и охотились астрономы, оставляют еле заметные следы. Учёные, конечно, надеялись, что современные пределы чувствительности техники позволят "поймать" их, но шансов было не много.

|

Рентгеновский лазер, сталкивающийся с каплями воды, в представлении художника(иллюстрация Greg Stewart/SLAC). Рентгеновский лазер, сталкивающийся с каплями воды, в представлении художника(иллюстрация Greg Stewart/SLAC).

ВЕСТИ. Ru: Наука.

Исследователям долгое время было известно, что вода может оставаться в жидком состоянии и при очень низких температурах. Однако изучить подробно её структуру и свойства в таком состоянии ранее не представлялось возможным.

Теперь учёные из Национальной ускорительной лаборатории SLAC провели первые наблюдения за структурой жидкой воды при температуре до минус 46 градусов по Цельсию. Для проведения эксперимента физики использовали линейный ускоритель, источник когерентного излучения и рентгеновский лазер.

Существование такого состояния воды возможно в так называемой нейтральной зоне ("no-man's land"), то есть в диапазоне температур от минус 42 до минус 172 градусов по Цельсию.

|

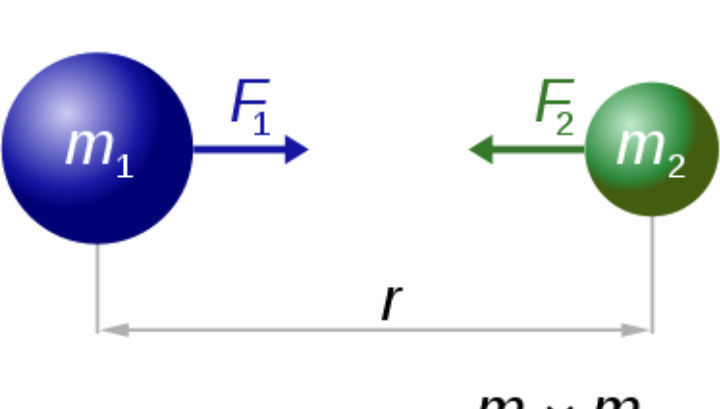

Гравитационное притяжение между любыми двумя объектами прямо пропорционально произведению их масс и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними, умноженному на коэффициент G (иллюстрация Wikimedia Commons). Гравитационное притяжение между любыми двумя объектами прямо пропорционально произведению их масс и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними, умноженному на коэффициент G (иллюстрация Wikimedia Commons).

ВЕСТИ. Ru: Наука.

Гравитационное притяжение между любыми двумя объектами прямо пропорционально произведению их масс и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними, умноженному на коэффициент G. Эта формула известна каждому, кто обучался физике в школе. Изначально она была выведена ещё Исааком Ньютоном в XVIII веке, но теперь физики решили измерить значение гравитационной постоянной и взглянуть на неё через призму квантовой механики. Авторы исследования отмечают, что их методика ещё нуждается в доработках, но объединение квантовой механики с классической уже является большим прорывом для фундаментальной науки.

В исследовании, описанном сегодня в журнале Nature, физики измеряли крохотное гравитационное взаимодействие между охлаждёнными атомами рубидия и 516-килограммовым массивов из вольфрамовых цилиндров. Неопределённость в этом измерении составляет 150 частей на миллион, или 0,015%, что лишь немного больше, чем у обычного метода определения гравитационной постоянной, использующего две макроскопические массы.

|

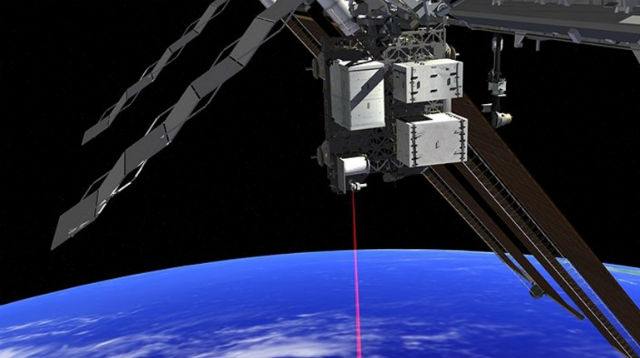

Система OPALS в действии в представлении художника (иллюстрация NASA JPL).

ВЕСТИ. Ru: Наука.

Международная космическая станция, возможно, станет перевалочным пунктом для будущих космических путешественников, но для начала на ней просто необходимо наладить современную систему связи. Существующая сеть коммуникаций по-прежнему основана на радиотехнике 1960-х годов, и её пропускная способность крайне низкая.

Ситуация изменилась в четверг, 5 июня 2014 года, когда NASA протестировала новую системуOPALS. Для передачи видеозаписей на Землю был использован лазерный луч, при этом вместо обычных нескольких минут весь процесс занял всего пару секунд.

|

Протон в магнитной ловушке в представлении художника (иллюстрация Klaus Blaum, Max Planck Institute for Nuclear Physics). Протон в магнитной ловушке в представлении художника (иллюстрация Klaus Blaum, Max Planck Institute for Nuclear Physics).

ВЕСТИ. Ru: Наука.

Один из неразгаданных парадоксов нашей реальности — это преобладание во Вселенной материи над антиматерией. Это феноменальное явление, известное физикам как барионная асимметрия, не даёт покоя науке уже много лет. Считается, что оба типа вещества родились в равных количествах в момент Большого взрыва, но куда в таком случае делась львиная доля антиматерии?

Неудивительно, что ключ к разгадке лежит в свойствах субатомных частиц, которые постоянно и пристально изучаются в лабораториях по всему миру и даже в космосе.

| |